THREE SUNS Solo Exhibition Review l 蕈類、影像與時間的共生:胡農欣個展「三個太陽」

從行星自轉與冰層消融等自然律動,到人類以日光移動的軌跡來劃定日常節奏——我們對時間的體驗,宛如一種錯雜的語系,交織著抽象與物質、自然與文明的兩端。影像亦處於類似的交界:它同時屬於生命與無機物、記錄與消逝、現實與記憶。攝影所生成的一張照片,既能捕捉某個瞬間的發生,又必然是經過光線持續照射的時間與強度而成。影像並非只是記錄時間,其自身就是被時間所塑形、遺留下的痕跡。

本次於台中鯉魚畫廊(Carp Gallery)舉行的個展「三個太陽」,延伸自藝術家胡農欣的同名創作書籍。作品以日光在不同地域間的照射與移動軌跡為軸,連結她造訪北極、冰島的旅行,以及台灣的生活日常,介於遠行與居住之間的經驗。展覽運用多種媒材——類比膠卷放映、錄像、聲音採集與現成物——在現場構築出一個錯綜的場域。然而,透過不同記錄媒介的介入,藝術家並非是為了再現或重述某段已發生的片刻與感官,而是試圖圈圍出時間本身無法直接可視化(visualize)的在場。

(胡農欣個展「三個太陽」,鯉魚藝廊,2025。)

1. 感知事件的重塑

步入展覽空間,在低明度的光照裡,並不見明確作品的呈現,而像一處由各種物質、細物所堆砌成的場所。我們將先看見位於入口展台上的翻頁時鐘,地面上則有一架作響運轉的16釐米放映機;在牆面周遭,則有許多樹菇標本置於其上,而空間角落更有一台兀自閃爍的映像管電視。這些物件的交錯,令人難以識別出作品各自的獨立邊界,反倒形成一種開放、彼此連結的狀態。藝術家藉此方法將畫廊的結構,轉化為近似其舊家透天厝的室內形式,而昏暗光線與散落的小物件,則反覆勾勒出一處私人記憶的場域。

作品《兩個時鐘》,頁面上標示小時/分鐘的數字,並不指涉實際的現實時間,而是透過感應器,當觀眾走入展場時才開始計算、轉動。於是在時鐘裝置反覆啟動、停擺的過程間,意義上使我們開始進入現場與過去、觀眾與作者間不斷加深的時差。觀者無法通過準確的形象與內容、按圖索驥地回返至客觀的時間點上,而是持續陷入每一個細微感知所指向此與彼的不同時區。

與此同時,幾叢樹菇安靜地存在於兩側牆面——這是藝術家所撿拾、風乾製成的蕈類標本;近距離觀視,可見倒置的標本上、傘面的細密皺褶之間,放有無數張印有字詞的紙條。當傾身觀察時,更會發現到極微弱、猶如人聲耳語交疊的聲響。這些隱身於角落的蕈類,是由溫溼度與動態感測器結合微型音響所構成。作品以極微尺度介入感官,縮小身體習慣的感知、同時放大時間被聽見與被意識到的方式,成為展覽整體詩性情境的縮影。

藉由攝影、投映、文字書寫、聲音錄放等媒介,胡農欣並非是為了通過多向記錄方式精準再現個人經驗,而是試圖以晃動不定的影像、細微接近靜謐的聲響,創造出各種「感知事件」。所有作品看似取自現實,但實際上卻被她改造、轉化為製造獨特感知的來源;在毫無論述訊息的現場,「事件」所代表的已不是旅行啟程、搬離住屋的明確日期,而是眾多位在微觀層面、持續有感知生成的時刻,同步又連繫起個體記憶的複雜內裡。

(《海綿樹菇雕塑》附著於展場牆面,當傾身觀察,會發現極微弱的聲響,猶如竊竊私語。藝術家自造的「日光」亦不斷緩緩流經。)

2. 記憶的擴延影像

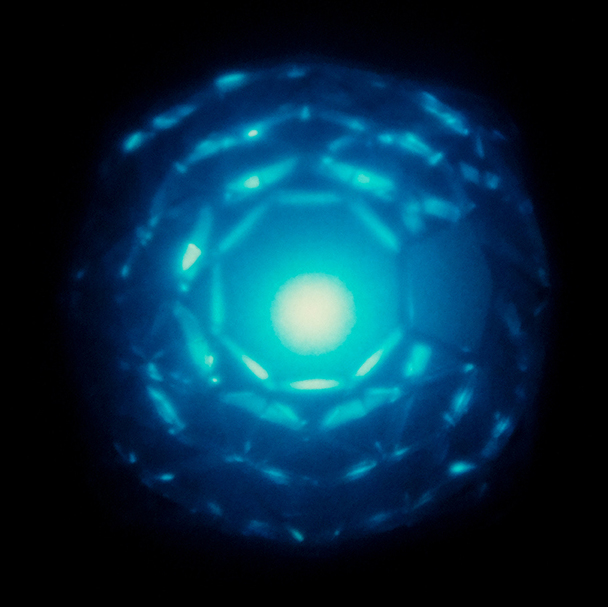

同名作品《三個太陽》是整個展覽空間的核心,並為觀展經驗注入細微而持續的流動性。觀者在展場中停留時,將會察覺光線的明暗正緩慢變化:一道如太陽般的光暈則在牆面與角落移動,彷彿在空間內悄然移行。

這段影像取自藝術家以16釐米攝影機拍攝一盞太陽能LED手燈、透過接收不同地點的日光所轉化出的光源——這項物件亦是展覽命題與先前書籍創作之間的敘事連結。作品以放映機為主,而膠卷被拉長並繞行展場高處後才重新回到機器;機器所放出的光束則投射至一面安裝在旋轉基座上的鏡子,使光暈在空間中折射、偏移與延展,如同穿過家屋室內、每日緩慢運動的日光。如此混合不同媒材特徵的作品,除了體現出胡農欣個人過去從雕塑出發、來到類比膠卷攝製的創作脈絡,更可感受到她解放既定感知模式的嘗試。此般思考影像的方法,可察覺到她深受過去「擴延電影」(expanded cinema)的美學風格影響,跳脫以電影錄放機制為主——即完整且精準地將影像投映在屏幕上的框架,製造出某種投映轉向(projective shift)1。

(影像裝置《三個太陽》創造如日光般不斷流變的光暈,在展覽空間中移行。)

《三個太陽》結合了電影與雕塑的特質,放映機關的啟動則仰賴觀者的移動,使影像始終暴露於外部條件而保持不確定性。當已經被拍攝下既定畫面的影像,再度投射回物理空間時,其使得放映之地成為混合現實與虛擬的空間,令「透過暴露幻覺的機制,使人意識到空間與幻覺性影像之間的物質關係,這樣的影像場域得以讓觀者面對、辨識與思考自身所處的感知條件。」2在此,對影像的感知,不再來自對單一屏幕的凝視,而同時由機器實體動力、影格接續閃動的狀態構成。

那道有如人造太陽的投映影像,再加上攝影機的拍攝、膠卷剪接等,同時亦是三個代表不同時空的太陽。從投映來到照射、從影像到光,藝術家賦予看似簡單的感知更為深邃的詩性描述,亦使得在個人意識裡的細微記憶,直接成為可被觀眾感知的所在。

(《三個太陽》兼具電影與雕塑的特質,其放映機關的啟動是仰賴觀者的移動。)

3. 醃漬與流逝,顯影與消失

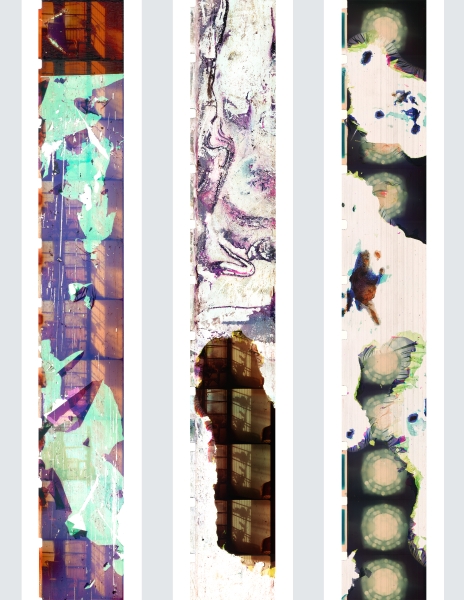

影像如何表達其與記憶的關聯?這一問題正是藝術家所欲思考的問題。作品絕非是為了讓觀眾理解藝術家個人生命脈絡,而是嘗試體現記憶本身必須在一種無法還原、持續消逝及遠離的情況方能形成。《醃漬剩餘的時間》這組錄像作品,巧妙運用產製類比影像的技術程序,反向探問載體與事件之間的關係。顧名思義,這件作品啟發自胡農欣成長在客家家庭裡的生活,她將拍攝有老家一隅的膠卷,放置於腐乳、菜脯、紫蘇梅等醬菜容器之中,共同醃漬一段時間後取出。在映像管電視上觀看,可見到過於飽和的色澤、如汙漬一般的模糊紋路;這些痕跡並不是藝術家刻意為之,而是時間本身彷彿浸染入膠卷、損壞片基表面的結果。

不同於實驗電影創作中,常見到破壞、掩埋或侵蝕膠卷等影像載體,以揭露影像虛擬與幻覺特徵的策略,「醃漬」則更具有保存、延長與防腐等目的,它並非是為了損毀物質,而是持留著物質的存在。然而,與概念相反的是,在此一存放程序裡,時間的經過亦造成徹底的質變,令影像變得更加不可見。這簡短、如同顏料般流動的影像,彷彿體現出源自拍攝者的某種念頭,其竭力儲藏某一不可能重來的瞬間,但卻更加體現出時間如何以消逝來展示其在場。在膠卷被播映出的索引痕跡(indexical trace),以及內部所包含的錯置時間之間,3即形成了由過去與現在、記憶與物質、清晰與模糊劃分而成的時差;而在這兩側則有著創作者的追憶過程——它看似一再向後回返、但實際僅能向前邁去。

(成長於客家家庭的胡農欣,將其拍攝老家的膠卷,置於醬菜容器中共同醃漬,製成了《醃漬剩餘的時間》。)

《醃漬剩餘的時間》,單頻錄像,16釐米膠卷、豆腐乳、黑色菜脯、醃梅子,1分31秒,2019-2022。(圖片來源/國藝會補助成果檔案庫)

4. 時間的註記

無論是間歇失靈的翻頁鐘、獨自移動的投影、醃釀的膠卷或角落的蕈類標本,胡農欣以各種媒材、形式,嘗試涉入事物時間與個人記憶間最細微的匯流之處。如同影像載體本身,擁有由固定化學元素構成的基質,但另一方面卻可載寫下事物任意、偶然的狀態。藝術家藉由具有紀錄與實證性的媒介,通過操作與變造既有的技術形式,去探究從感知到記憶之間那無法被言明的不確定路徑。「三個太陽」猶如一處共生的場景,放映機的影像如日照般掠過、成群樹菇則在牆上低喃私語⋯⋯。充斥於無數此地與彼地之間、幾乎不可能被記錄、剪接與再現的歷程,卻在此成為了令影像逐漸顯影、變為可感的條件。

從遙遠的航行到棲息,從搬遷到再度生根,途中存在太多無法被影像與語言準確指認之物。觀看展覽時,詩人夏宇的片斷字句亦不時閃現,像那些飛走的傘:「在雨後回來只想做一群安靜的蘑菇」。4最終,創作者自身或許也無法完整攫取記憶;影像與物質逐漸化為時間的頁尾註記——它們並不闡明什麼,只是靜靜指向時間本身的經過。我們的記憶也像蕈傘內層的皺褶,藏匿尚未散播的孢子。

(胡農欣個展「三個太陽」展場一隅。)

三個太陽:胡農欣個展

2025/8/9-9/28

鯉魚藝廊

本文作者|許鈞宜

影像研究/創作者,國立臺北藝術大學美術系博士。關注視覺文化、當代哲學,攝影與電影美學,探討影像、思想與技術的問題性。作品曾參加「紐約日記電影節」、「台北詩歌節」,以及台灣與國際等地實驗影像放映。另成立策展計畫「non-syntax」,以展覽進行影像的跨地域實踐。文章散見於《藝術評論》、《現代美術學報》、《攝影之聲》等。

原文刊登於國藝會線上誌:https://mag.ncafroc.org.tw/article_detail?sid=1006

註1|60年代以降的實驗電影、跨媒材創作,開始出現另類的「投映轉向」。在當時許多創作者開始將工業產製的放映機投影在各種場所、隨意的物件之上,甚至更極端地將放映機作為「光照工具」般來使用,這即與嚴密結合投映機械與座位的電影裝置(cinematic apparatus),形成極大差異的對比,同時也讓電影既有的媒介特徵變得更為多樣與不穩定。

註2|引自Christine Ross. “The Projective Shift Between Installation Art and New Media Art: From Distantiation to Connectivity.” in Screen/Space: The Projected Image in Contemporary Art. Ed. Tamara Trodd. Manchester University Press, 2011. p184.

註3|可參見Erik Balsom. Exhibiting Cinema in Contemporary Art. Pallas Publications, 2013. p104.

註4|引自夏宇,〈逆風混聲合唱給ㄈ〉,《腹語術》。原句為:「還有那些忍耐許久也終於飛走的傘/在雨後回來只想做一群安靜的蘑菇」。